抗線維化薬がもたらしたIPF診療の変化と次なる課題(静止画)

サイトへ公開:2025年10月30日 (木)

クイックリンク

ご監修:小倉 髙志 先生(神奈川県立循環器呼吸器病センター 所長)

特発性肺線維症(IPF)患者を対象としたINPULSIS試験1)の結果に基づき、オフェブが2015年にIPFの治療薬として承認2)されてから10年を迎えました。この間、INPULSIS試験とオフェブの登場は、IPF診療に大きなインパクトを与えてきました。今回、神奈川県立循環器呼吸器病センターの小倉 髙志先生にオフェブ登場前後のIPF診療の変化やアンメットニーズ、今後の診療の展望などについてお話を伺いました。

取材日:2025年6月3日

取材場所:横浜テクノタワーホテル

抗線維化薬登場前後のIPF診療の課題

「ステロイドと免疫抑制薬が暫定的に推奨されており、IPF治療はエビデンスに基づく治療法が乏しい状況だった」

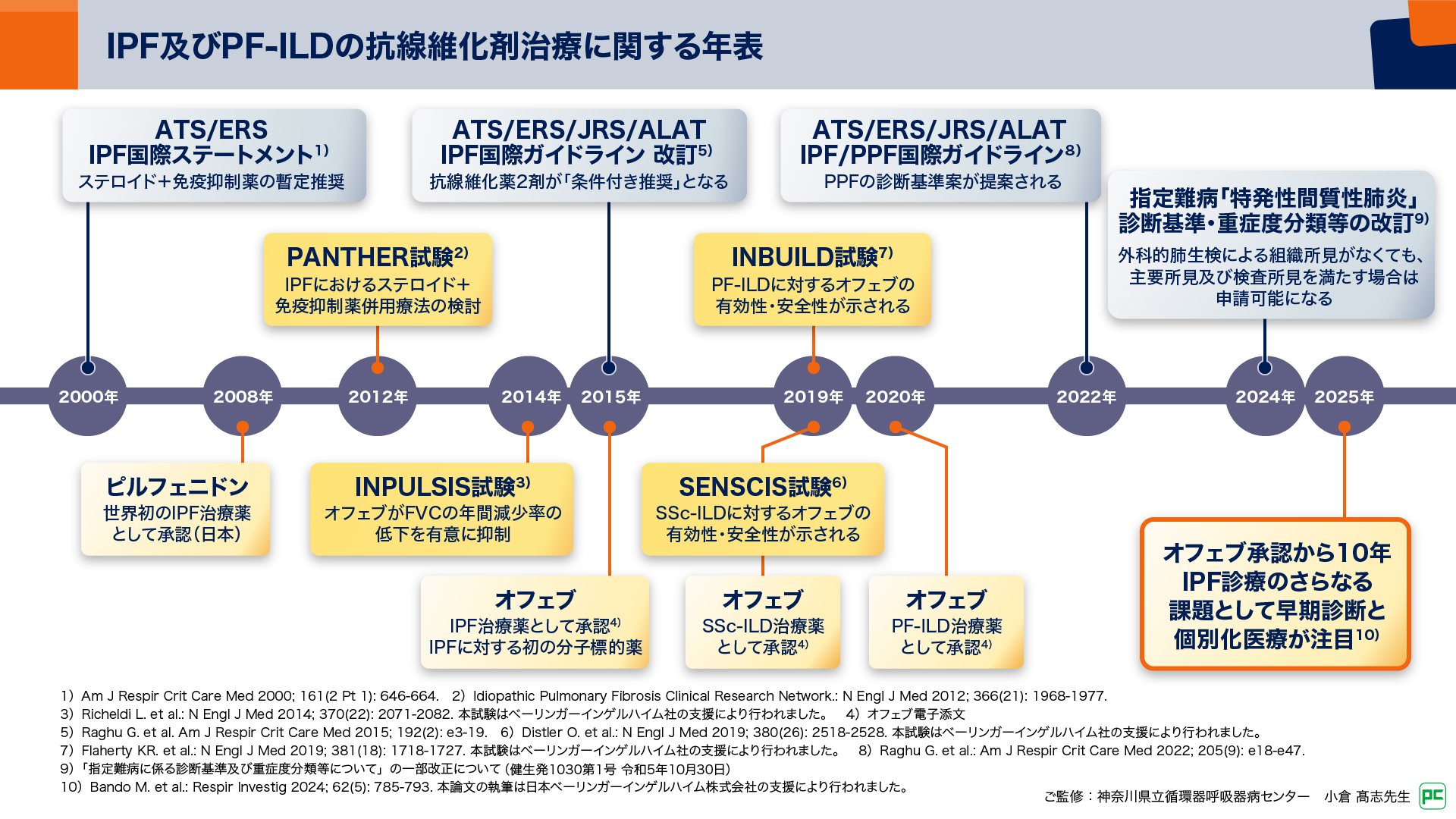

これまでIPFの診療方針は、間質性肺疾患(ILD)に関する国内外のさまざまなガイドラインや手引きなどの中で議論されてきました(図1)。2000年に発表された「ATS/ERS IPF国際ステートメント」では、ステロイドと免疫抑制薬の使用が暫定的に推奨されていました3)。しかし、あくまでも経験的な推奨に過ぎず、この時代のIPF治療はエビデンスに基づく治療法が乏しい状況にあったといえます。ステロイドと免疫抑制薬の併用療法は、その後に行われたPANTHER試験などの臨床研究の結果4)が考慮され、2015年の「ATS/ERS/JRS/ALAT IPF国際ガイドライン」では一転して、これらの併用療法は「使用しないことを強く推奨」するとされました5)。

一方、国内ではIPFに対する抗線維化薬としてピルフェニドンが2008年に承認されていました。さらに、2014年に報告されたINPULSIS試験6)は、計画された試験を実施することの重要性を改めて示したという点で、IPF診療の進展に影響を与えたといえると思います。これらの結果を受けて、2015年にはオフェブがIPF治療薬として承認され、同年のIPF国際ガイドラインでは、抗線維化薬が「条件付き推奨」と記載されました5)。この『条件付き推奨』という表現であっても、国際ガイドラインに明記されたことによって、IPFと診断がついた患者さんには、医師は抗線維化薬という治療選択肢を明確な根拠をもって提示しなければならなくなりました。つまり、ピルフェニドンとオフェブという2つの抗線維化薬の存在を前提に、治療方針を患者さんに説明することが臨床現場で必須となったのです。

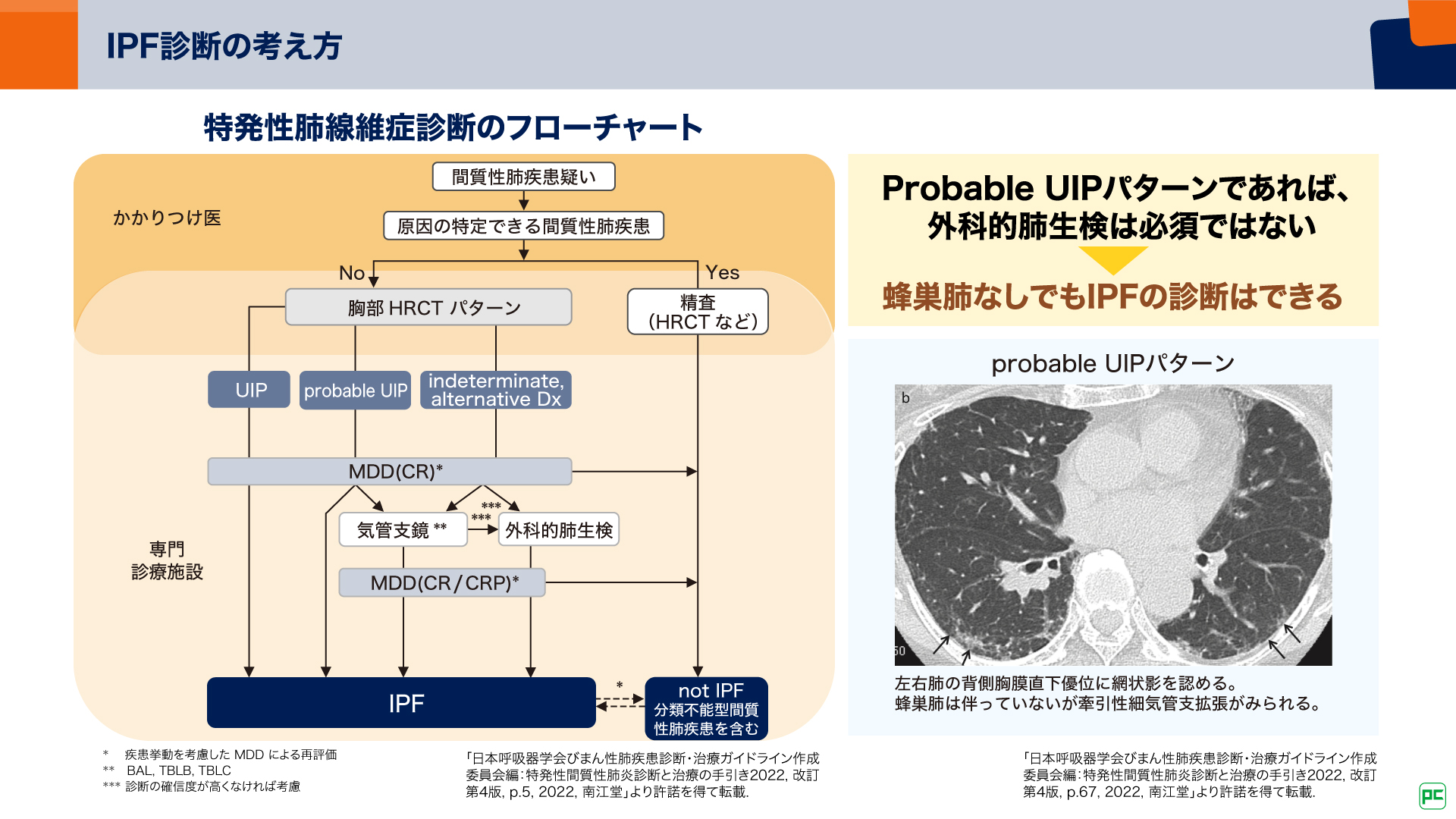

IPFの診断に関しては、早期診断が課題でした。当時は蜂巣肺の有無が重視され、原則として外科的肺生検の実施が必要でした。実臨床では、蜂巣肺がない場合も、通常型間質性肺炎(UIP)パターンと同じように進行するケースがあることも感じていましたので、早期診断できないことにもどかしさを感じていました。

図1

Point

- 抗線維化薬登場前はステロイドと免疫抑制薬の使用が暫定的に推奨されていた

- 確定診断には蜂巣肺の有無が重視されており、早期診断が難しいケースもあった

INPULSIS試験の設計の特徴とそのインパクトとは

「蜂巣肺を認めない患者さんが含まれ、FVC年間減少率だけでなく急性増悪も評価された」

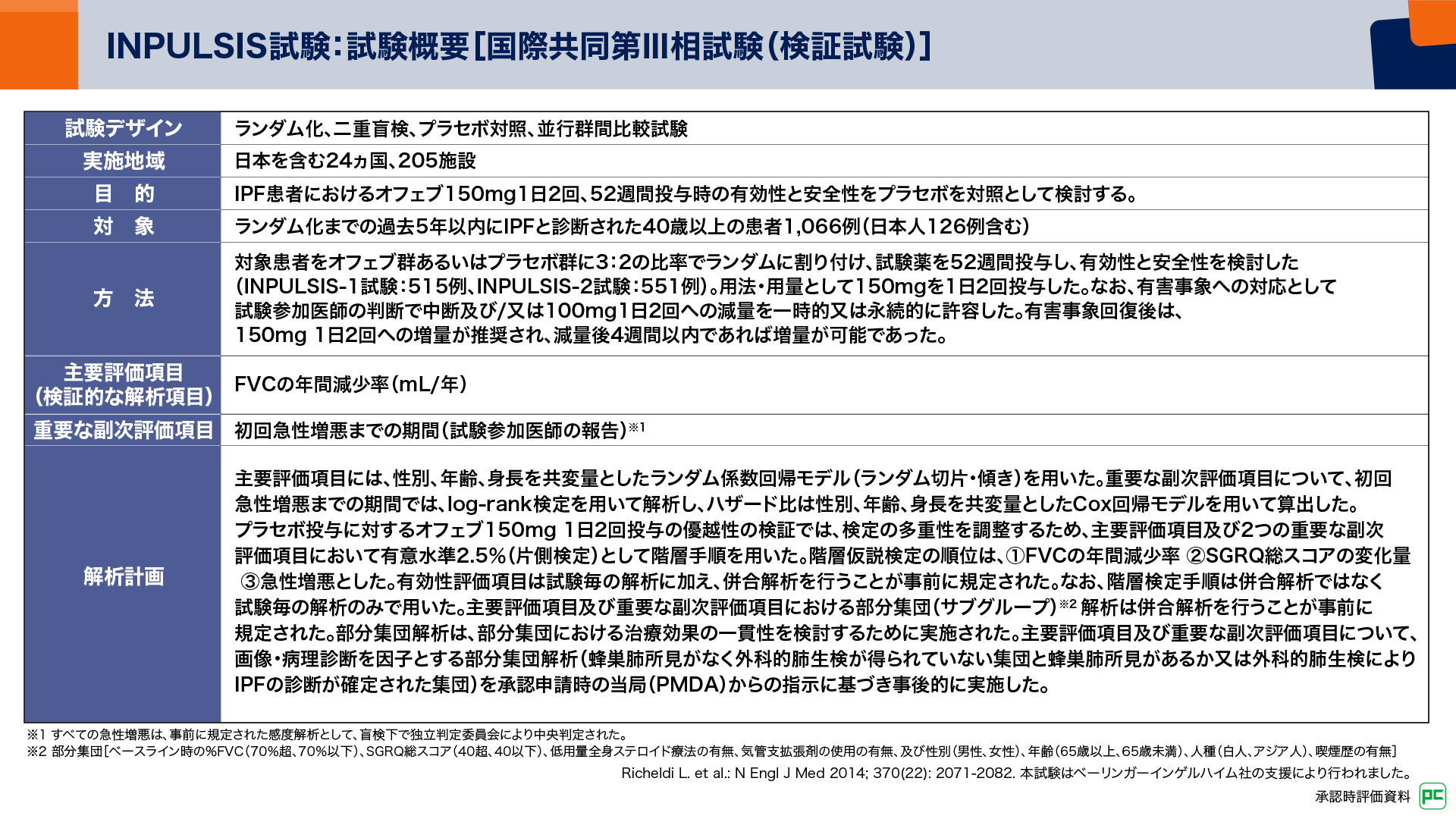

INPULSIS試験は、IPF患者を対象として、オフェブの有効性を検証した国際共同第III相試験です(図2)1,6)。本試験では、同一デザインの2試験(INPULSIS-1試験、INPULSIS-2試験)が実施され、併合解析が行われました。INPULSIS試験はその試験設計の特徴から、IPFの早期診断の重要性、そして急性増悪予防の可能性を含む、抗線維化薬による治療意義に説得力を与えた試験であったと評価しています。

図2

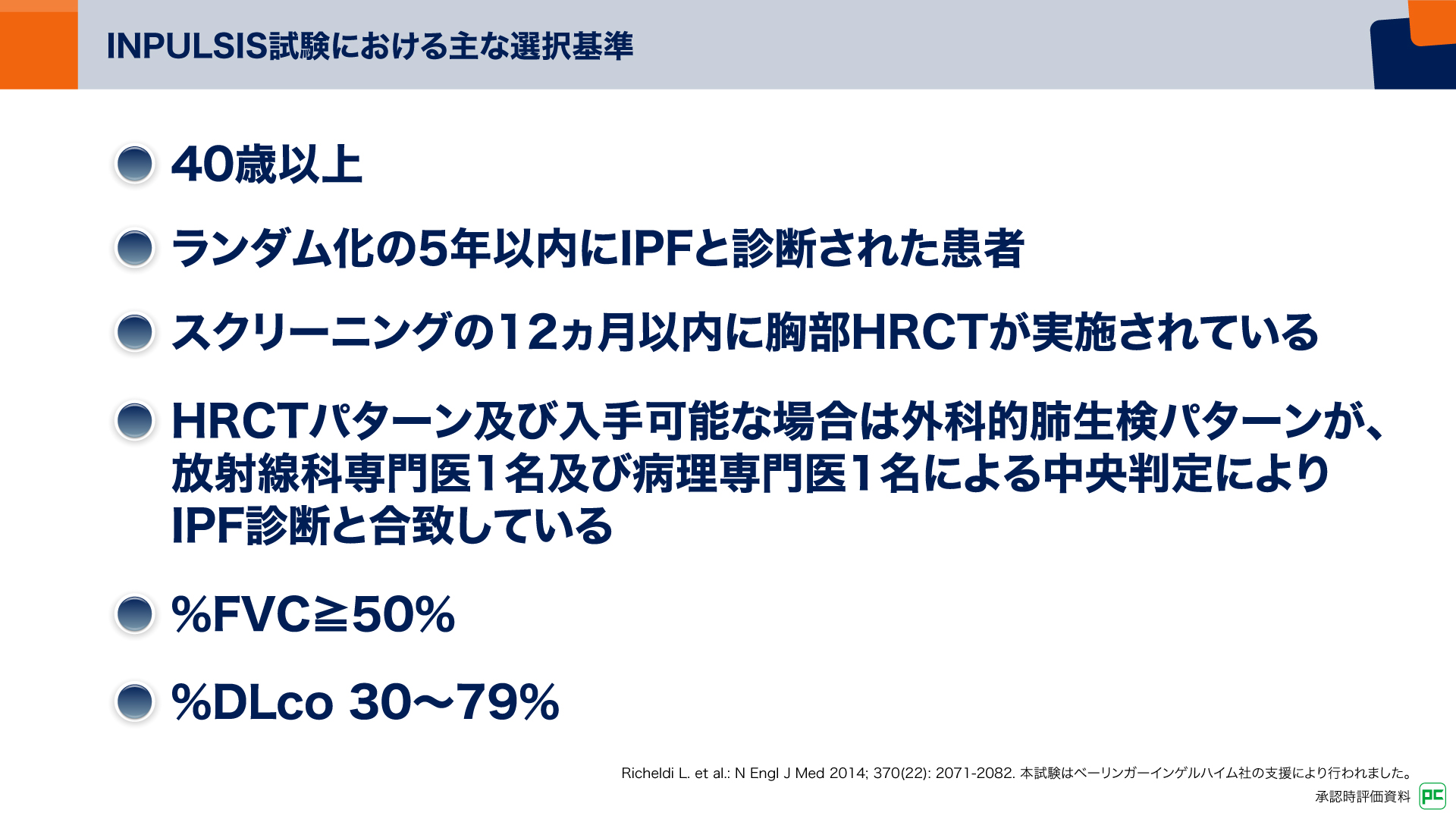

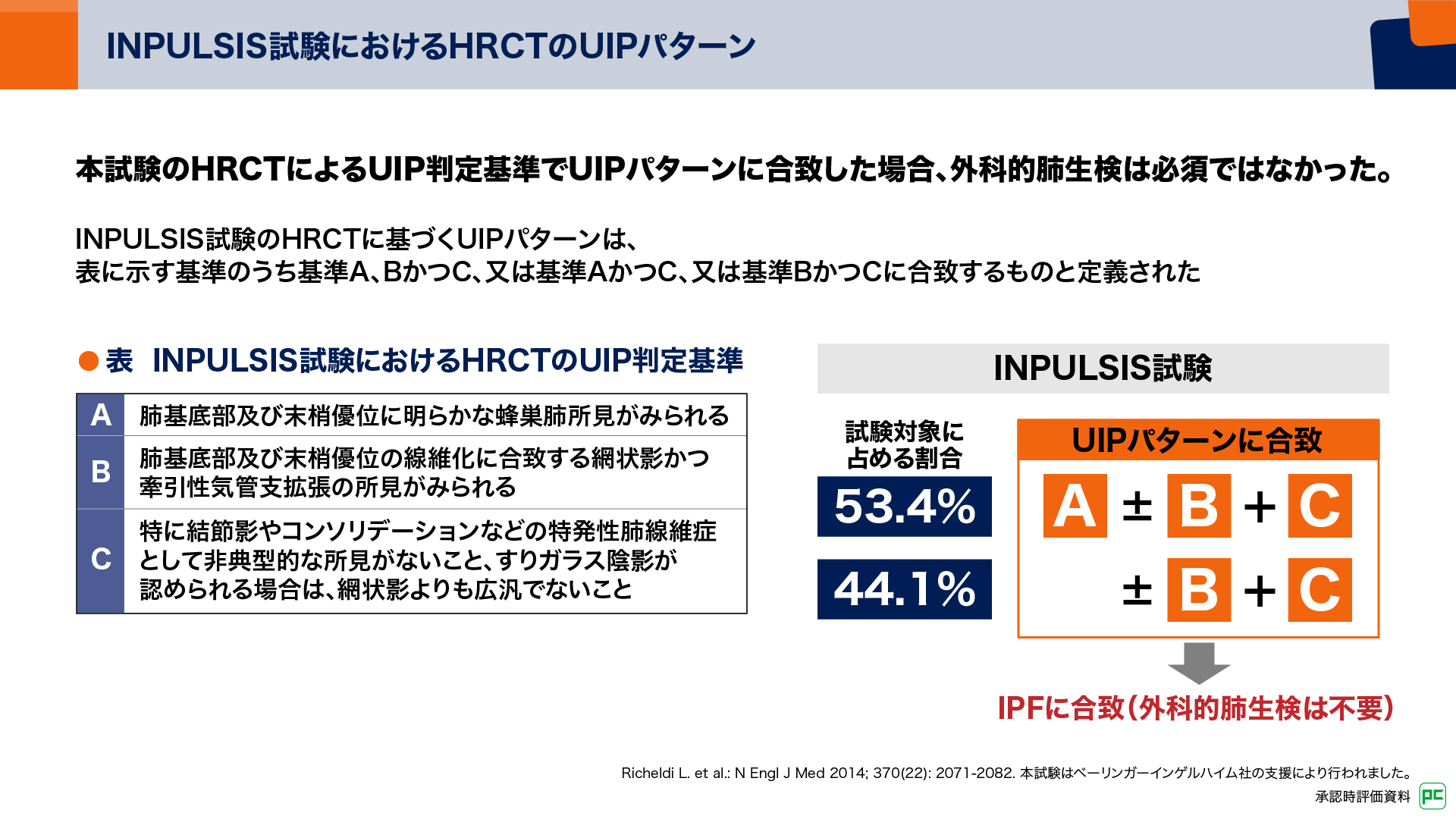

注目すべきポイントのひとつは、対象全体のうち44.1%が蜂巣肺を認めない患者さんであったことです。実際、本試験の実施以前から、蜂巣肺を伴わないIPF患者さんの存在が知られていました。本試験では、スクリーニングの12ヵ月以内にHRCT検査が実施され、放射線科専門医と病理専門医による中央判定によりIPF診断と合致している患者さんが組み入れられました(図3)1,6)。HRCTパターンの判定は、蜂巣肺、牽引性気管支拡張を伴う網状影や非典型的所見の有無など、A~Cの3つの基準に基づき行われました(図4)1,6)。本試験でのUIPパターンは、基準A、BかつC、又は基準AかつC、又は基準BかつCを満たすものでした。基準BかつCを満たす場合は、蜂巣肺を認めないケースに該当します。つまり、本試験ではHRCTで牽引性気管支拡張を伴う網状影が認められ、かつIPFとして非典型的所見がなければ、外科的肺生検を実施することなくIPFと診断されました。このケースは、蜂巣肺のない現在の「Probable UIPパターン」に該当します。

図3

図4

また、本試験では主要評価項目であるFVCの年間減少率に加え、重要な副次評価項目として初回急性増悪の発現までの期間が検討されるなど、抗線維化薬による治療の意義が多面的に検討されたことも特徴的でした。

「蜂巣肺の有無別のFVC年間減少率と初回急性増悪までの期間の検討」

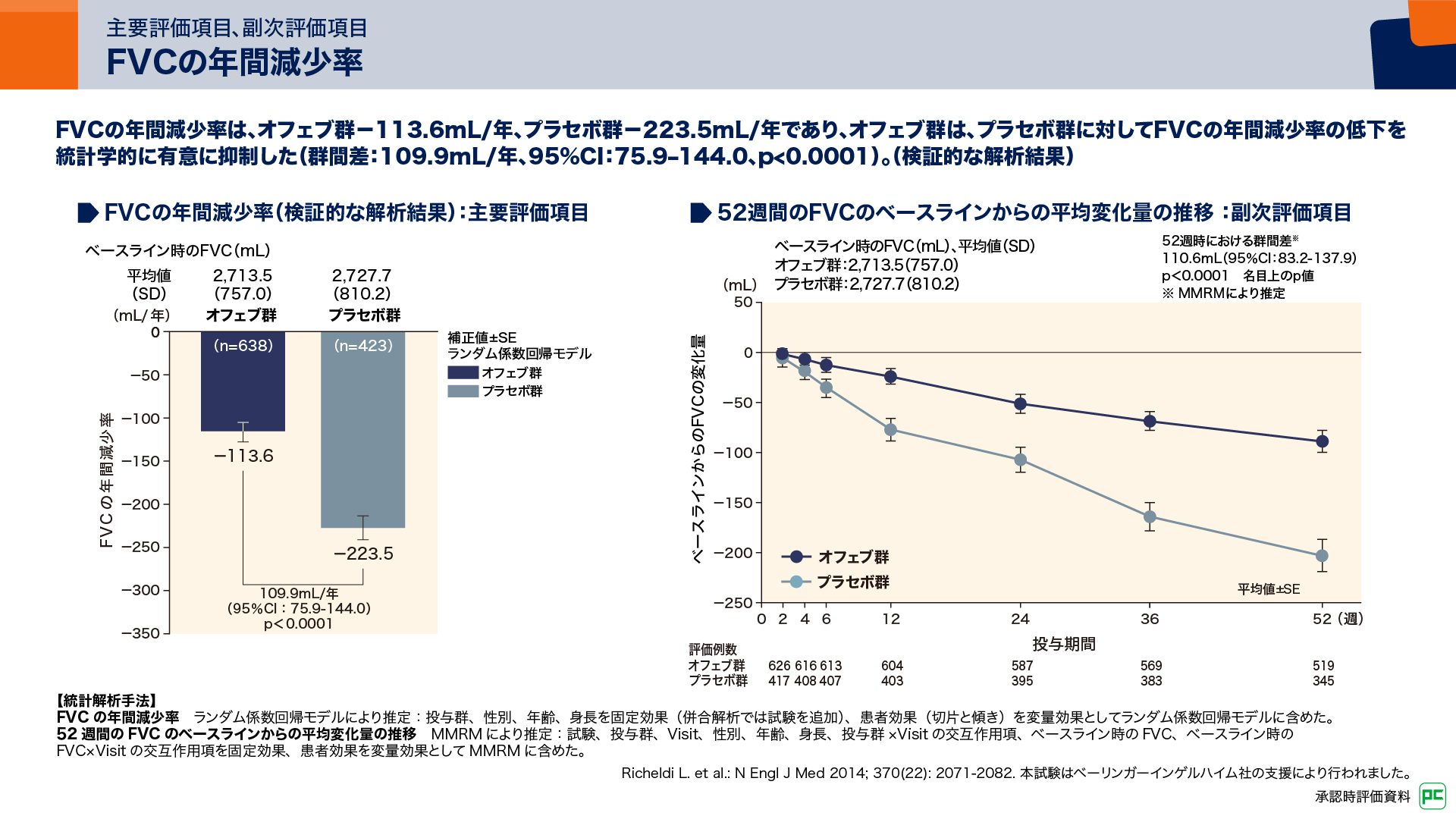

主要評価項目である52週時におけるFVCの年間減少率は、オフェブ群−113.6mL/年、プラセボ群−223.5mL/年であり、オフェブ群はプラセボ群に対して呼吸機能の低下を有意に抑制することが検証されました(図5)(p<0.0001、ランダム係数回帰モデル、検証的な解析結果)1,6)。52週間のFVCのベースラインからの平均変化量の推移は図5のとおりでした。

図5

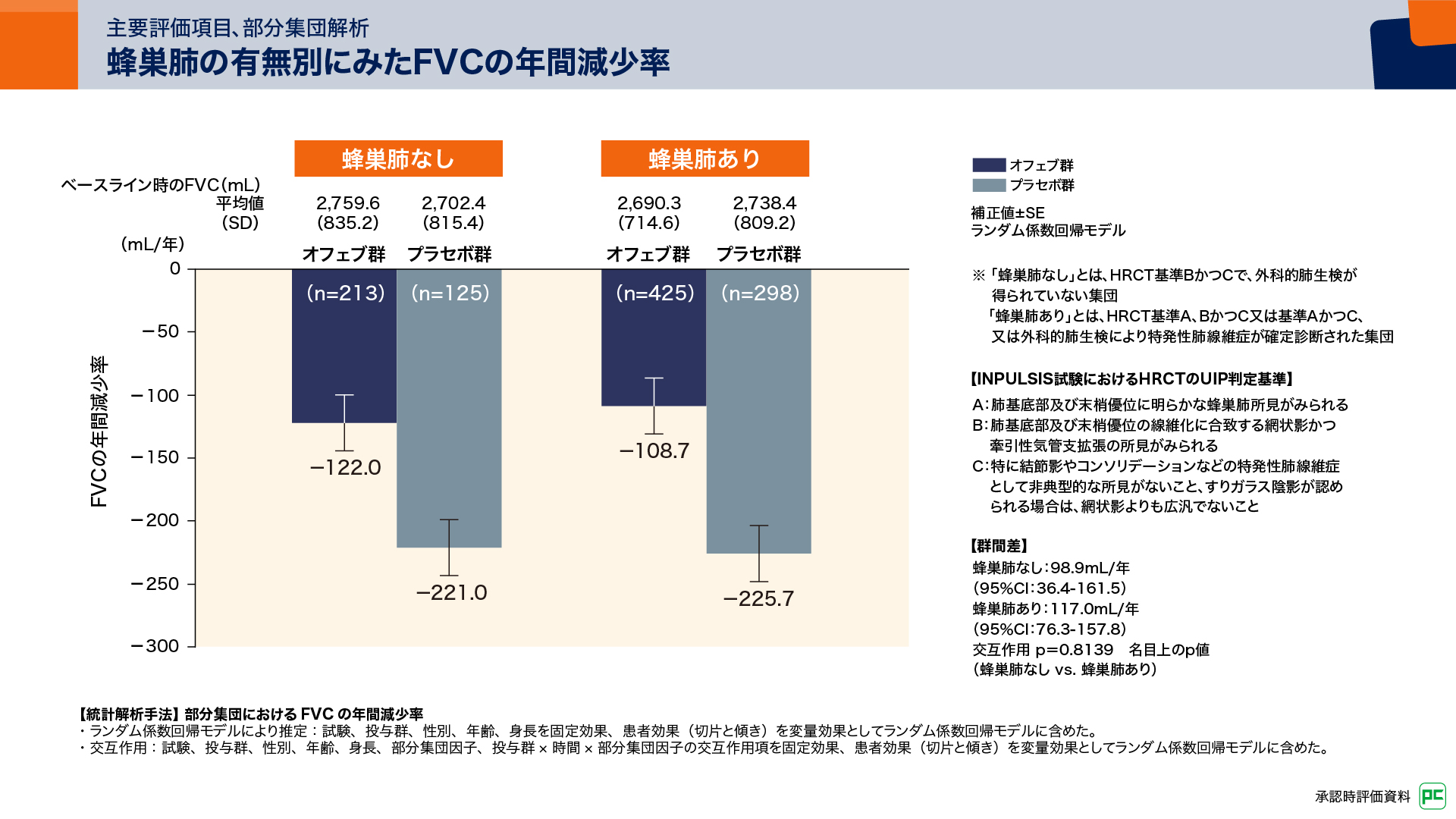

また、蜂巣肺の有無別のFVC年間減少率が検討されました。FVCの年間減少率は、蜂巣肺なしの集団でオフェブ群-122.0mL/年、プラセボ群-221.0mL/年、蜂巣肺ありの集団で-108.7mL/年、プラセボ群-225.7mL/年でした(図6)6)。この結果をふまえると、オフェブによる呼吸機能低下の抑制効果は蜂巣肺の有無によらず期待できると考えられます。

図6

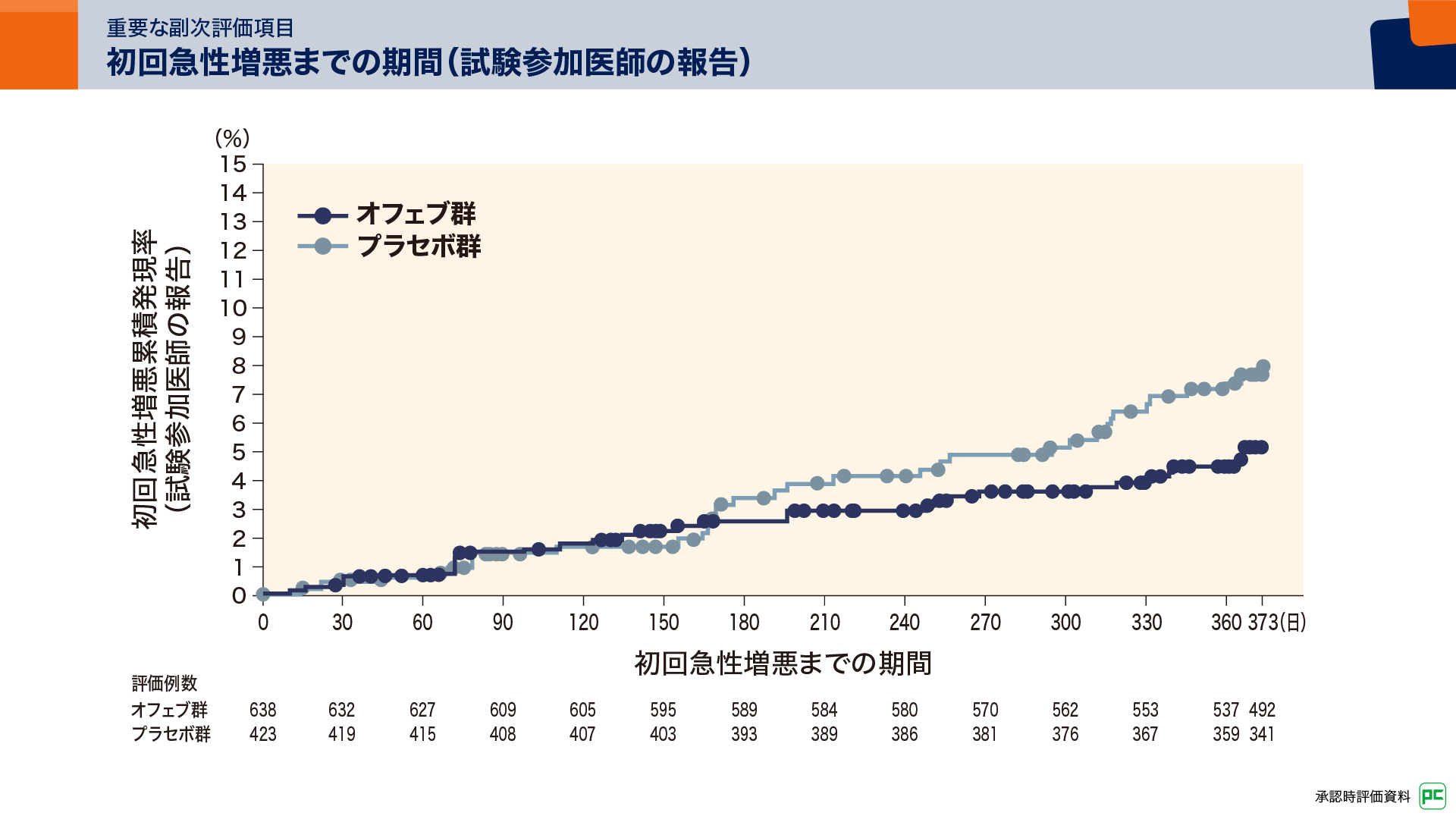

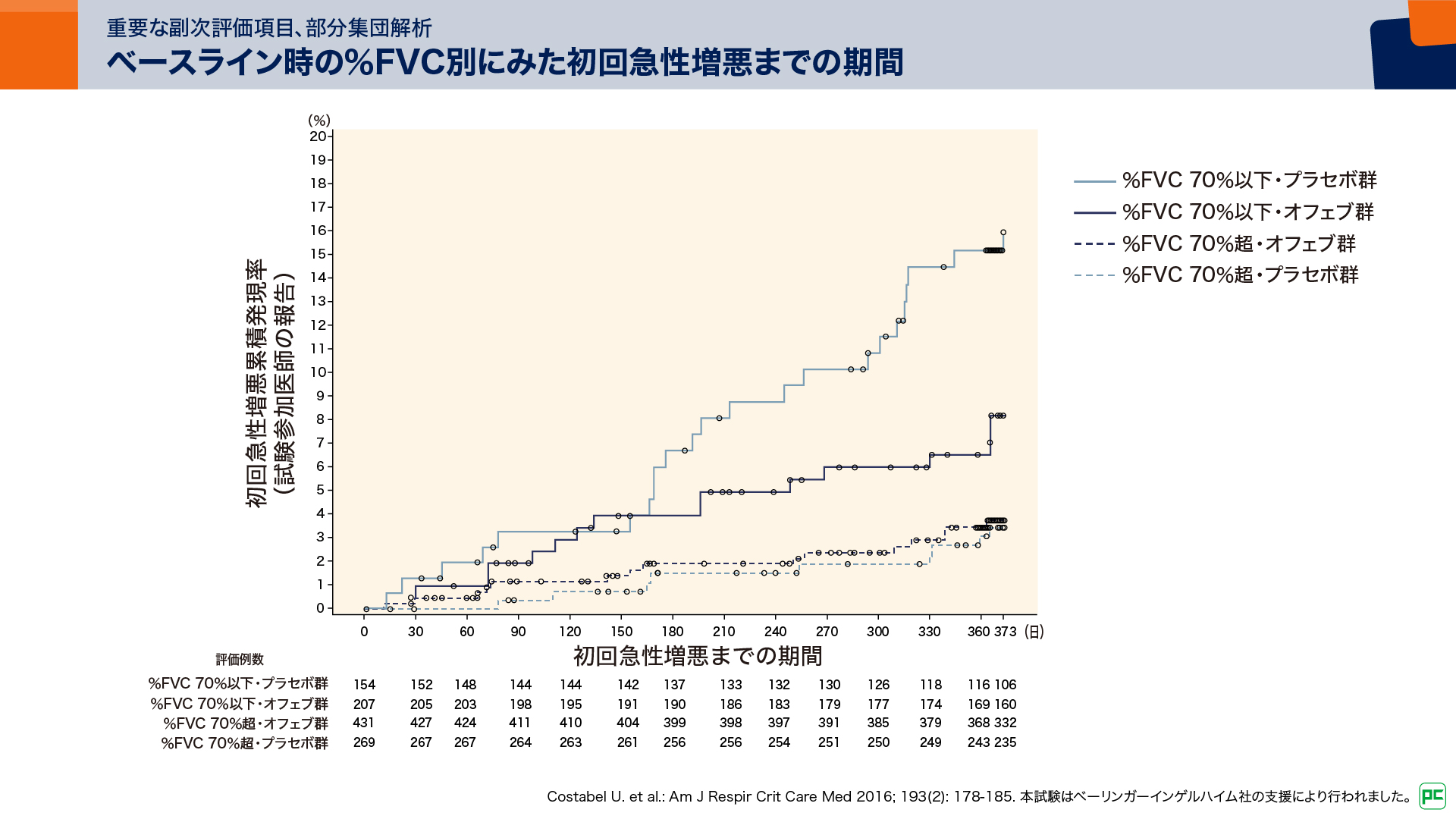

初回急性増悪発現までの期間は図7に示すとおりでした6)。本併合解析では、事前規定された部分集団解析として、ベースライン時の%FVC別(70%超、70%以下)の解析が実施されました(図8)7)。%FVCが70%以下では急性増悪が起こりやすいことが示されており、患者さんの予後改善には適切な治療介入を行い、急性増悪を予防することが重要です。

図7

図8

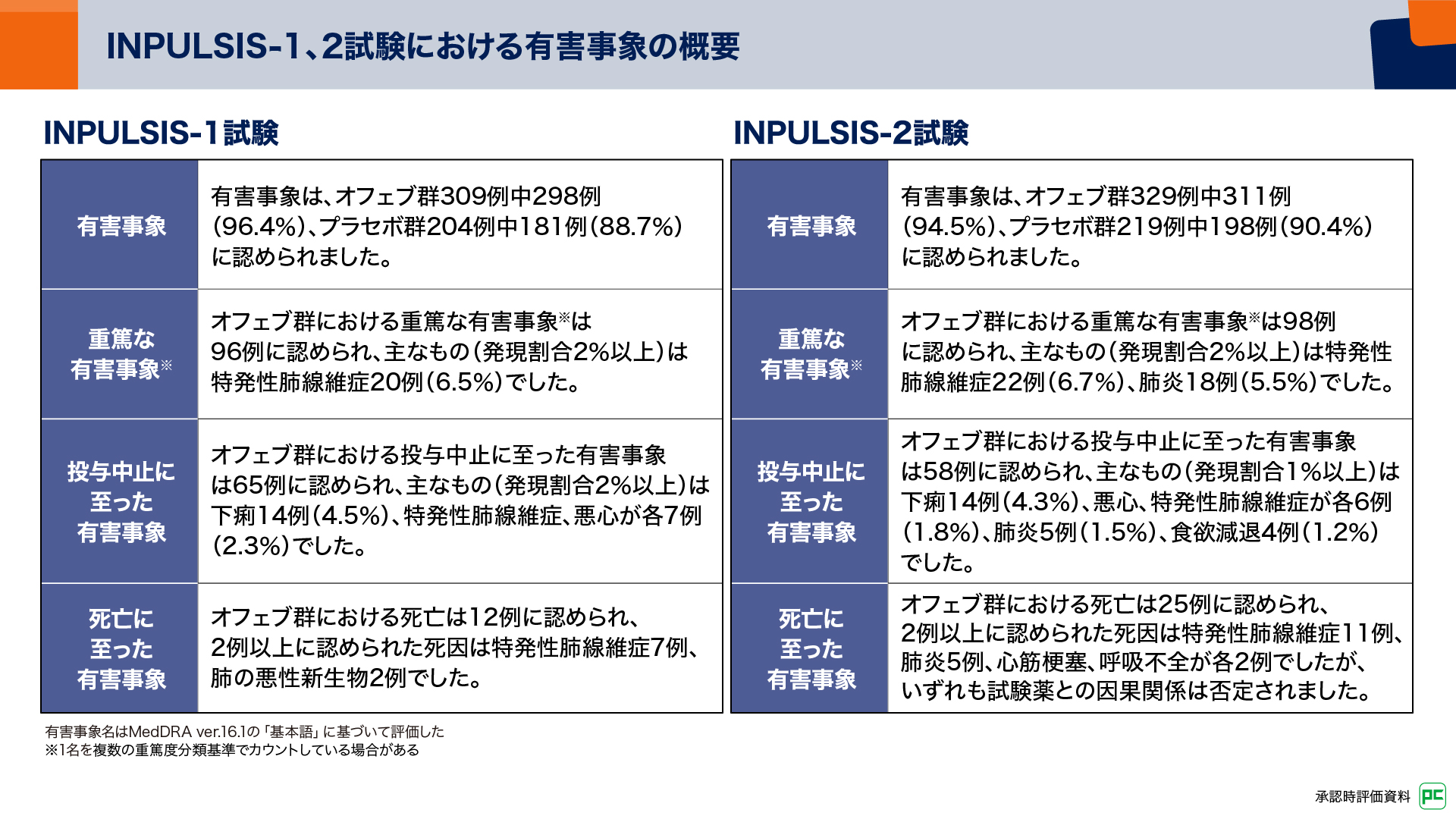

INPULSIS-1試験において、有害事象はオフェブ群309例中298例(96.4%)、プラセボ群204例中181例(88.7%)に認められました。INPULSIS-2試験において、有害事象はオフェブ329例中311例(94.5%)、プラセボ群219例中198例(90.4%)に認められました。INPULSIS-1試験及びINPULSIS-2試験のそれぞれの重篤な有害事象、投与中止に至った有害事象、死亡に至った有害事象については、図9のとおりです6)。

図9

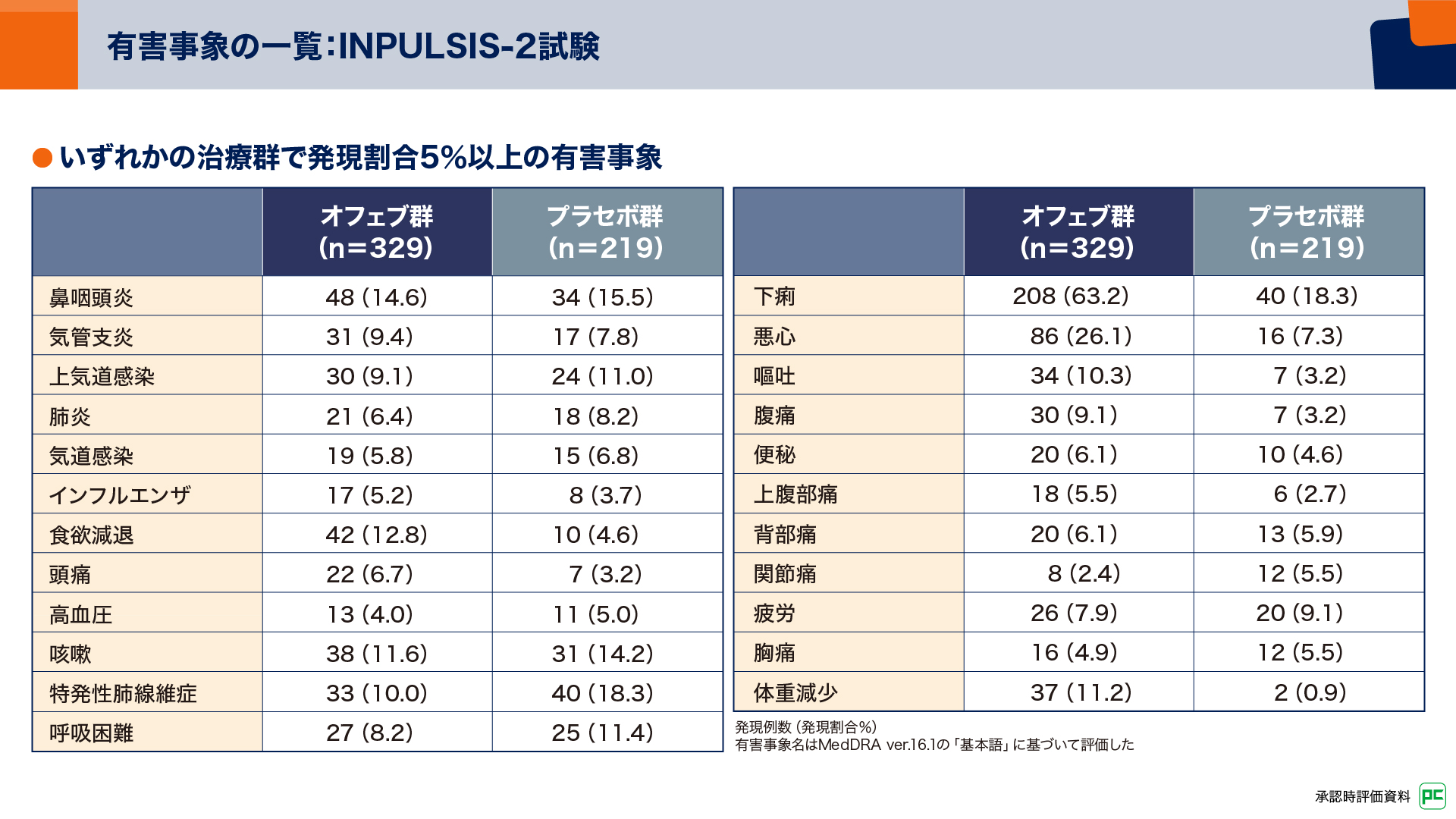

INPULSIS-1試験における主な有害事象は、オフェブ群で発現頻度が高い順に、下痢190例(61.5%)、悪心70例(22.7%)、咳嗽47例(15.2%)など、プラセボ群で下痢38例(18.6%)、鼻咽頭炎34例(16.7%)、気管支炎28例(13.7%)などでした(図10)6)。INPULSIS-2試験における主な有害事象は、オフェブ群で発現頻度が高い順に下痢208例(63.2%)、悪心86例(26.1%)、鼻咽頭炎48例(14.6%)など、プラセボ群で下痢及び特発性肺線維症が各40例(18.3%)、鼻咽頭炎34例(15.5%)などでした(図11)6)。

図10

図11

Point

- INPULSIS試験において、対象患者さんの44.1%は蜂巣肺が認められない患者さんであった

- 蜂巣肺の有無別のFVC年間減少率が検討された

- 重要な副次評価項目として、初回急性増悪の発現までの期間が評価された

INPULSIS試験の意義

「INPULSIS試験と抗線維化薬の登場はIPF診療に大きな変革をもたらした」

2022年の「ATS/ERS/JRS/ALAT IPF及び進行性肺線維症(PPF)国際診療ガイドライン」8)では、HRCTがProbable UIPパターンの場合は、多分野による集学的検討(MDD)を行った上で、IPFと診断できるとされました。わが国の「特発性間質性肺炎 診断と治療の手引き2022」9)でも同様に、Probable UIPパターンであれば外科的肺生検は必須ではありません(図12)。このような診断基準の変更の背景には、蜂巣肺を伴わない症例でも治療効果が示されたINPULSIS試験が根拠のひとつになったと考えられます。こうした流れは、IPFの早期診断・早期治療の重要性をより強調することとなり、実臨床にも大きな変化をもたらしました。

図12

また、2024年4月の難病法改訂によって蜂巣肺を認めない場合でも申請基準を満たせば難病申請が可能となり10)、抗線維化薬の登場以来、早期診断につながる体制が整ってきたと感じます。

さらに、エビデンスに基づく治療選択肢の登場は、日常診療にも影響を与えました。以前は治療法が限られ、病状が進行した患者さんのケアを医師が一人で担うこともありました。抗線維化薬の登場は、「IPFは治療できる疾患である」という認識を広め、多職種によるチーム医療を後押ししてきました。当施設でも、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士が連携し、患者さんを中心とした診療体制が実現したことは、この10年間で最も印象的な変化のひとつです。

オフェブはIPF治療薬として作用機序が明確な分子標的薬であり、患者さんに病態に即した説明を行うことで、患者さんの病気に対する理解や治療への納得感が深まりました。さらに、抗線維化薬が「条件付き推奨」としてガイドラインに記載された5)ことによって、治療の選択肢が広がり、早期診断・早期治療の重要性が一層強調されました。

このような診療環境の変化は、患者さん自身が治療に積極的に関与する姿勢を後押しし、患者会の設立や活動にもつながっています。振り返ると、抗線維化薬の登場により、エビデンスに基づく治療選択肢が広がり、IPFは"治療できる疾患"として確立されたといえると思います。

Point

- INPULSIS試験で組み入れられたように、蜂巣肺を伴わない症例でもHRCT所見を重視して診断するアプローチが、ガイドラインでも認められるようになった

- エビデンスに基づく治療選択肢の登場などの診療環境の変化は、多職種連携という診療体制や患者さんの治療姿勢に変化をもたらした

オフェブ治療継続のポイント

「治療を継続するためには、副作用を適切に管理するとともに、患者さんとの信頼関係を築くことが重要」

抗線維化薬による治療を継続するためには、導入時に患者さんの価値観や希望を理解し、リスクとベネフィットを説明することが不可欠です。

オフェブ継続の最大の鍵となるのは副作用の適切な管理です。そのために特に重要なのが、(1)アジャストメント、すなわち薬剤の用量調整(減量・休薬)、そして(2)多職種による包括的なケア、この2つです。

まずアジャストメントについてです。副作用が出ても我慢を強いるのではなく、減量や休薬を早い段階から柔軟に提案することで、患者さんの気持ちを前向きに保つよう心がけています。特に消化器症状によって体重が減少すると全身状態が悪化し、服薬継続が困難になりますので、初診時から体重を確認し、その推移を注意深く追っています。体重減少は、最近提唱されているTreatable Traitsの概念の項目にも取り入れられ、個別化治療として抗線維化薬治療の継続に不可欠と考えています。

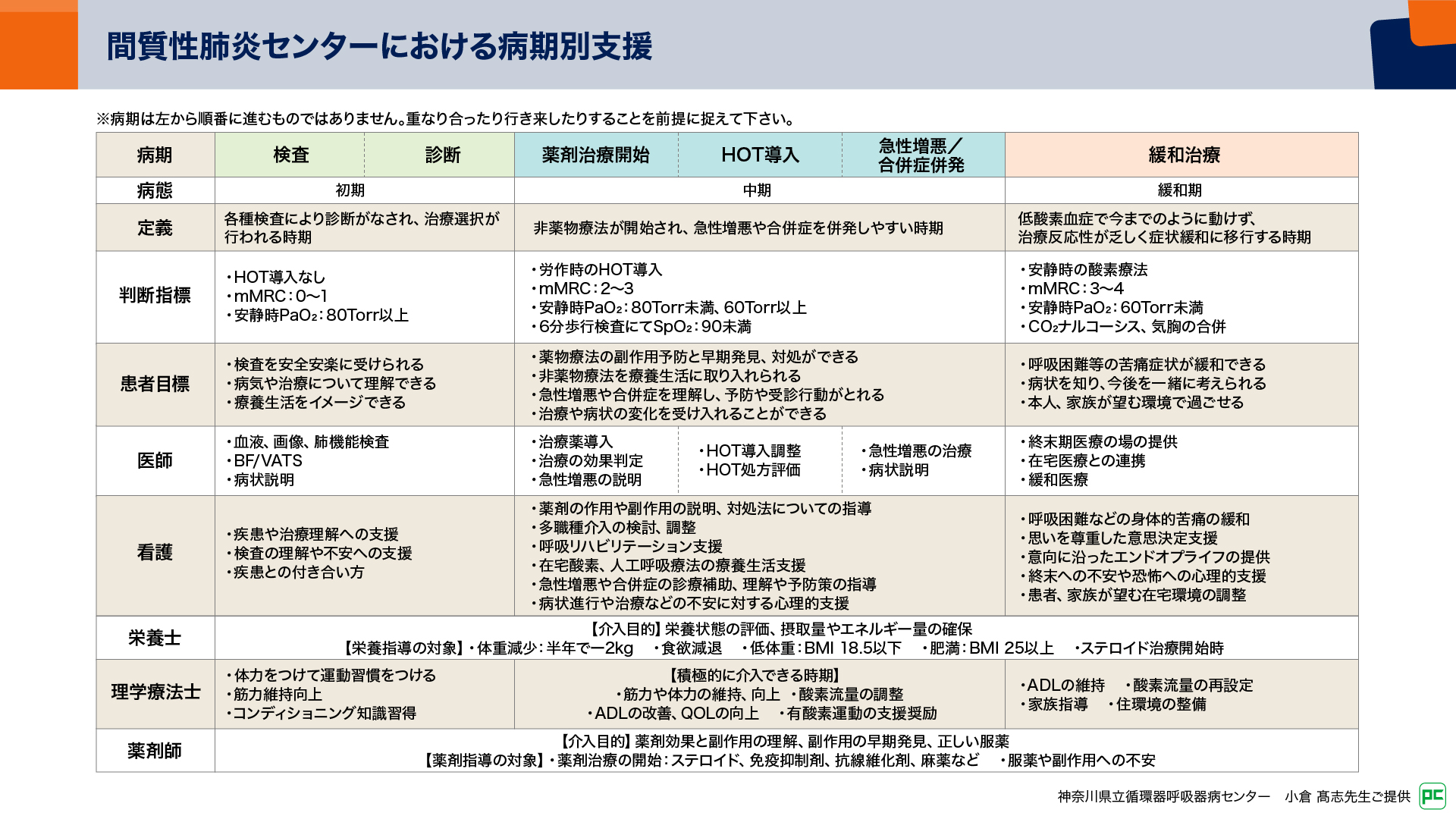

次に包括的なケアです。当センターでは「病期別支援シート」(図13)に基づき、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士など多職種が連携し、患者さんの状態に応じた介入を行っています。全身状態が不良な患者さんでは、栄養指導を加えた包括呼吸リハビリテーションを開始して全身状態を改善させ、その後に抗線維化薬治療につなげることもあります。こうした包括的なアプローチが、治療継続率を高める上で大きな力になっています。

図13

さらに、患者さんとの十分なコミュニケーションも欠かせません。肺の機能は目に見えないため、検査データだけでなく、患者さんの声にしっかり耳を傾けることが必要です。外来では『症状を聞いていただけないFVC先生、KL-6先生』という声も聞かれますが、そうした声に真摯に向き合い、不安を受け止めることで信頼関係が築かれます。その信頼感が最終的には治療継続につながるのです。

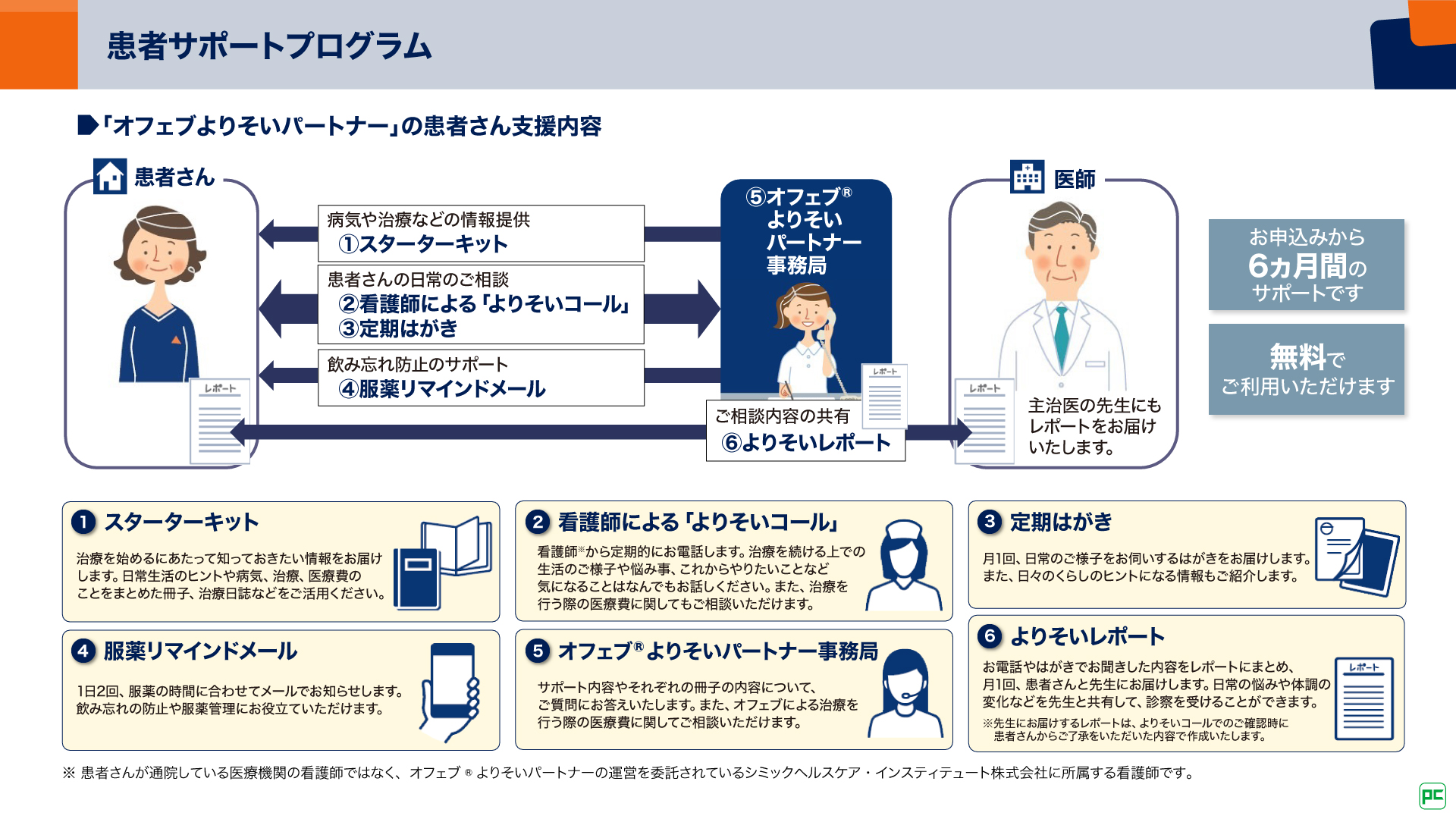

また、患者さんに対するサポートプログラムの活用も有用です。たとえば、「オフェブよりそいパートナー」(図14)を活用すると、患者さんの疾患や治療の理解をサポートし、日常生活での不安や悩みを聞き取り、その情報を診療に活かしやすくなります。また、患者さん向けのwebサイトや指導箋などのツールも積極的に活用し、患者さんの治療継続をサポートしていただきたいと思います。

図14

Point

- オフェブ導入時は患者さんの価値観や希望を理解し、リスクとベネフィットを理解していただく

- 副作用の適切な管理では、薬剤の用量調整(減量・休薬)と多職種連携を通じて包括的なケアを実施する

- 患者さんとコミュニケーションを取り、十分な信頼感を得ることが、治療継続につながる

IPF診療の課題と今後への期待

「IPFの認知度や地域連携の実施状況は未だ不十分な状況にある」

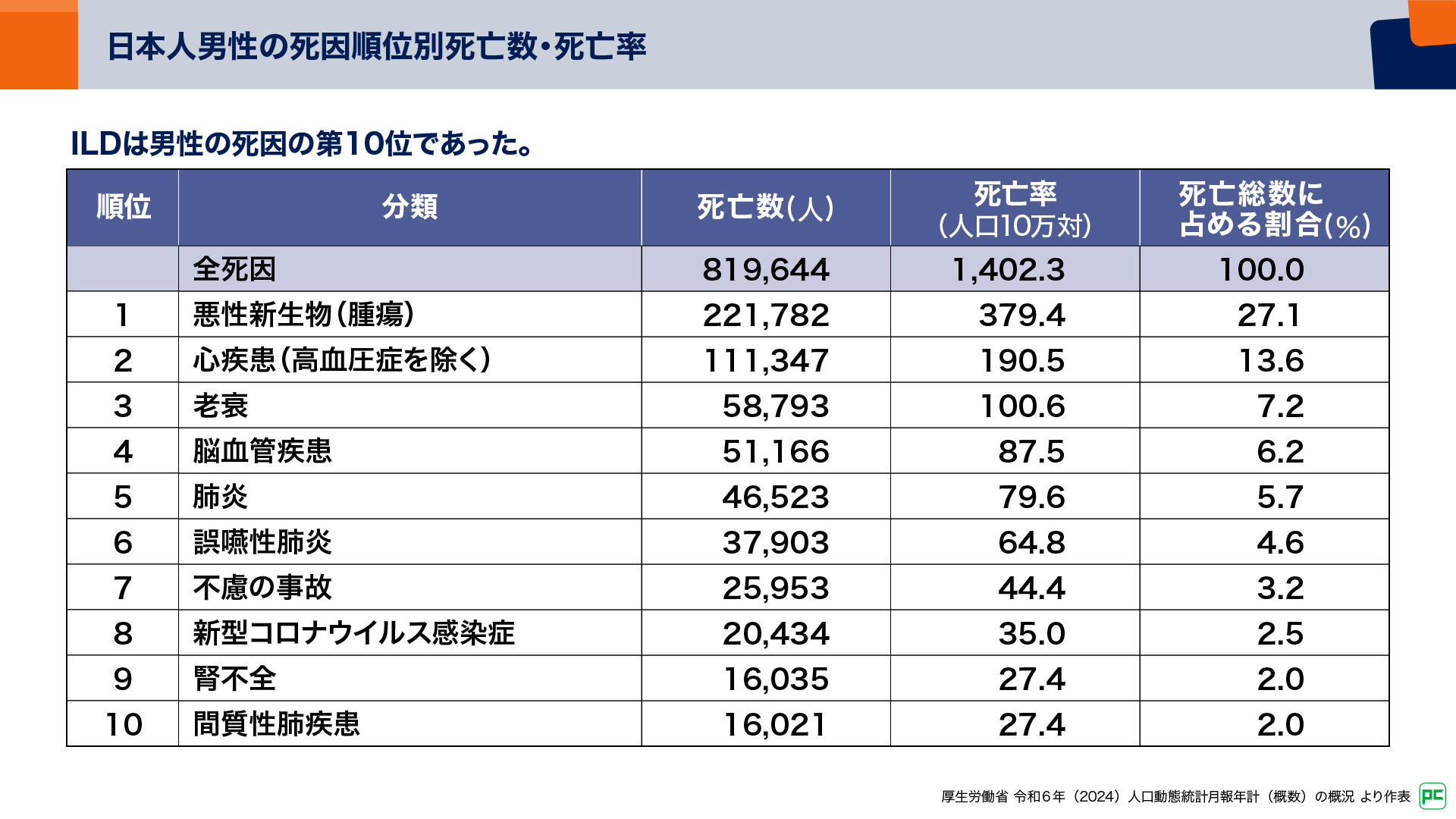

2024年度の厚生労働省人口動態統計の概数では、IPFを含むILDは死因第10位であると報告されています(図15)11)。しかし、IPFの認知度は未だ低く、地域連携や早期診断、治療介入が十分に進んでいるとはいえません。また、抗線維化薬の副作用マネジメントが進歩し、治療開始のハードルが下がってきています。今後は肺移植の年齢制限をふまえて、家族性や若年発症の患者さんなど、高リスク例を早期に同定し、適切な治療介入を検討することも課題のひとつです。加えて、適切な検査間隔や咳などの自覚症状の管理方法が十分に確立していないことにも注目していくべきだと思います。

図15

現在のIPF治療薬はFVC低下の抑制、つまり「Function」に着目した治療薬ですが、最近は「Feel(自覚症状)、Function(呼吸機能)、Survival(生存)」が重視されるようになってきました12)。特に酸素療法に関しては、患者さんの捉え方はさまざまですが、精神面や生活の質に強く影響する場合があります。酸素療法が必要ない期間を延ばすことは、医師と患者双方にとって大きなニーズだと考えられます。今後は、「Feel、Function、Survival」のこれら3つをいかにバランス良く実現していくべきか、私たち呼吸器内科医も考えていく必要があります。

Point

- IPFの認知度、地域連携の実施状況は未だ不十分である

- 高リスク例を早期に同定し、適切な治療介入を検討する必要がある

- 自覚症状の管理方法が確立されていない

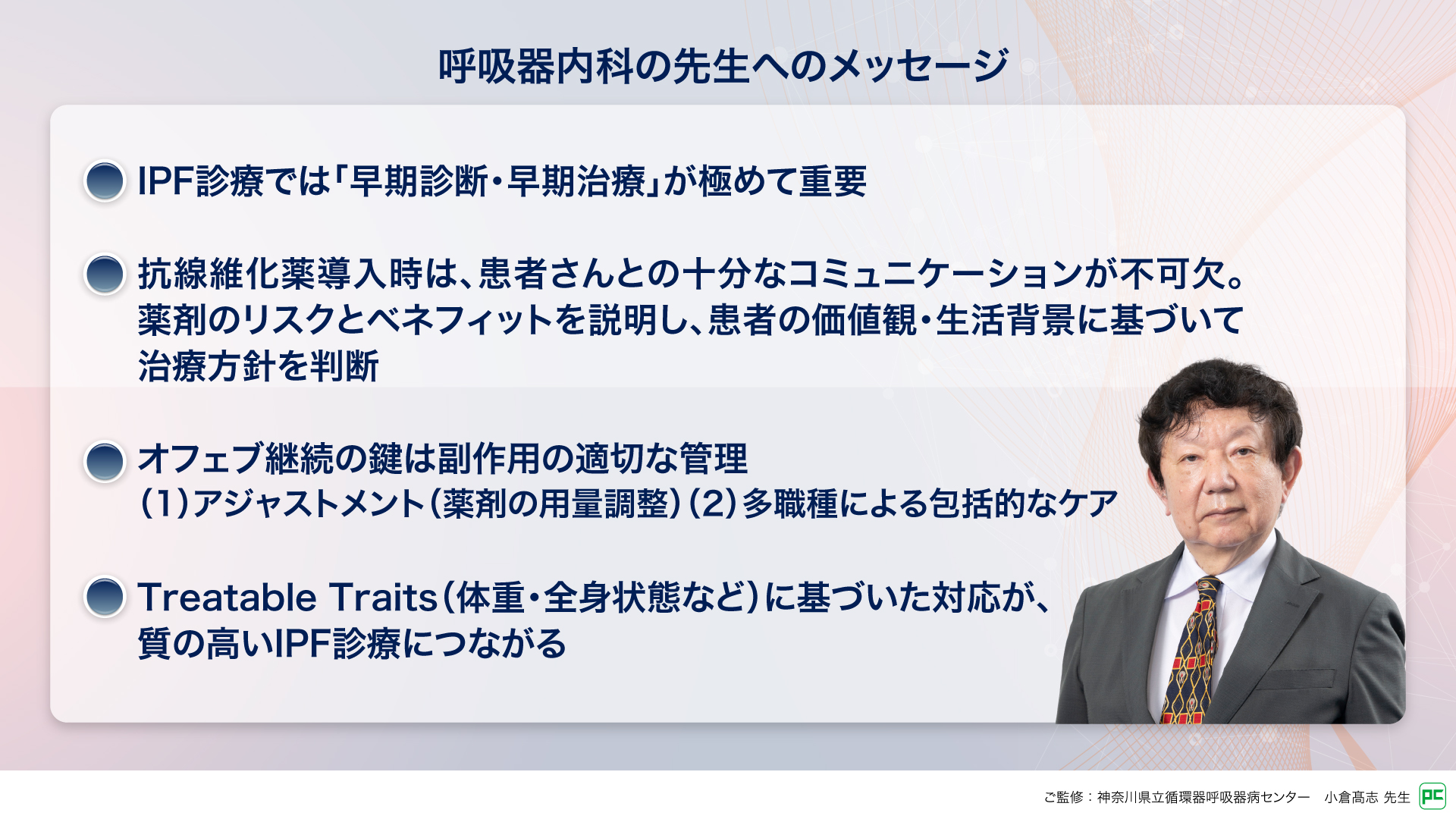

呼吸器内科の先生方へのメッセージ

「明日からのIPF診療をよりよいものとするために」

IPF診療においては、「早期診断・早期治療」が何よりも重要であることを、改めて強調したいと思います。抗線維化薬を使用することで、進行を遅らせる可能性があり、患者さんの健康寿命や生活の質の維持につながります。一方で、副作用の適切なマネジメントも考慮が必要で、薬を使うかどうかはリスクとベネフィットを個々の価値観で判断することが大切です。また、治療導入の際は、体重や全身状態を考慮し、Treatable Traitsの概念に基づいた対応を行うことが、質の高いIPF診療につながると考えられます。

オフェブの登場は新たな治療選択肢を提供し、この領域に若手医師の関心を引きつける要因のひとつになったと感じています。ますますこの流れが高まることを期待しています。今回ご紹介した内容が、先生方の診療の質向上につながり、IPF患者さんへのよりよいケアの実現に貢献できれば幸いです。

図16

コラム:進行性肺線維症(PPF)の概念の登場

進行性肺線維症(PPF)は、IPF以外のILDにおいても、症状や経過がIPFに類似し、経過とともに線維化が進行する患者が存在することから生まれた新しい概念です。従来から、非特異性間質性肺炎(NSIP)などの間質性肺炎は、炎症主体と考えられており、ステロイド治療が主流でした。しかし、ステロイド投与により炎症の改善がみられた症例の一部が、経過とともにやがて線維化を呈し進行することが報告されていました。

こうした経過をたどる患者について言語化したのがINBUILD試験13)(図1)です。すなわち、「特定の基礎疾患にとらわれず、進行性線維化自体を特徴とする病態(PPF)に、抗線維化薬を適用する」という新しい治療アプローチがもたらされたのです。また、PPFには多様な線維化メカニズムの関与が考えられますが、「炎症に続いて線維化が進行する」という病態が、PPFの概念によって再び注目されています。

その他の関連情報

特発性肺線維症および進行性肺線維症 国際診療ガイドライン2022(静止画)

日本ベーリンガーインゲルハイム

メディカルチャット 利用規約

当社の「日本ベーリンガーインゲルハイム メディカルチャット」(以下「本サービス」といいます)のご利用に際しては、本利用規約が適用されますので、必ず以下の記載事項をご確認下さい。

利用規約

- 本サービスは、当社所定のウェブページから文字によりお問い合わせいただくことにより、当社医薬品等に関する一般的な情報を、人工知能あるいは当社担当者により、文字及び図表により回答するサービスです(以下、人工知能による回答サービスを「AIチャット」、当社担当者による回答サービスを「有人チャット」といいます。)。ただし、AIチャットによる回答を原則とし、有人チャットは、AIチャットでの回答に対し、有人チャットでの回答も希望された場合に、提供させていただきます。

- 本サービスをご利用いただくことができるのは、当社医薬品等を扱いかつ国内に在住する医療関係者の方に限られます。当該医療関係者以外の方は、ご利用いただくことができません。

- 本利用規約に同意いただけない場合、本サービスを利用いただくことができません。本利用規約を最後までお読みいただき、「同意して利用する」ボタンを押した上で、本サービスをご利用下さい。

- 本サービスは、当社医薬品等に関する一般的なお問い合わせに対して回答するものとし、次の各号に掲げるお問い合わせについては、回答しないものとします。

- 当社医薬品等と関係のないお問い合わせ、または本サービスの回答範囲を逸脱したお問い合わせ

- 具体的な症状や治療方法に関するお問合せ

- 当社に適用される法令、ガイドラインまたは行政上の指導、当社自主規制その他当社が遵守すべきルールにより回答できないお問い合わせ

- 文字化け等により入力内容が判断できないお問い合わせ

- 前各号に掲げるほか、本サービスにより、適切な回答をすることができないと当社が判断した事項に関するお問い合わせ

- 本サービスは、日本語のみに対応しています。

- 本サービスは、当社医薬品の副作用、不具合及び有害事象の報告を受け付けていません。

- お問い合わせの内容によっては、本サービスでは十分に回答できない場合もございます。予めご了承下さい。

- 本サービスの利用可能時間は、以下のとおりです。

- AIチャット

24時間365日 - 有人チャット

平日9:00~17:00

- AIチャット

- 前項に関わらず、メンテナンス及び障害等のため一時的に本サービスを中断する場合がございます。

本サービスのご利用の際には、原則として、個人情報(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス等)を入力しないようお願いします。ただし、AIチャット及び有人チャットを問わず、当社医薬品の適用外使用に関するお問い合わせについては、コンプライアンス上の理由により、当社より、氏名及び施設名の入力を求める場合がございます。この場合には、当社プライバシーポリシーの内容を確認いただき、同意いただける場合に限り、入力して下さい(プライバシーポリシーについては「VIII 利用規約、プライバシーポリシー」に記載のURLからアクセス下さい)。その他の場合に、当社より個人情報の入力を求めることは一切ございません。

- 当社医薬品のご使用にあたっては、最新の添付文書等をご確認下さい。

- 当社は、本サービスまたは本サービスにより提供される情報の利用に際し生じた結果については、一切責任を負いません。

本サービスの利用にあたり、以下の各号の行為を禁止します。

- 本サービスにより提供される情報を複製、複写、転載、改変等する行為

- 第三者または当社の知的財産権その他の権利を侵害する行為

- 第三者または当社を誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為

- 本サービスの利用による営利目的の行為

- 本サービスの運営又は他の利用者による本サービスの利用の妨げとなる行為

- 前各号のほか、当社が不適当であると判断する行為

当社は、いつでも本サービスの提供を終了、またはその内容を変更することができるものとします。

本サービスの利用に関しては、以下の利用規約及びプライバシーポリシーが併せて適用されますので、ご確認下さい。